【蝦夷松山・雁皮山】函館市街を見下ろす岩尾根の稜線

今回は函館市郊外にある蝦夷松山(えぞまつやま)と雁皮山(がんぴやま)をご紹介したいと思います!

正直あまり知名度の無い山ですが、函館市を俯瞰して見られる展望の良さはなかなか魅力的です。

蝦夷松山とは

蝦夷松山(えぞまつやま)は、函館市郊外にある標高667mの山です。

標高が低いながらも山頂稜線が岩場となっており、ちょうど函館市街地を見下ろすような展望が魅力的です。

山頂手前までは急な登りも無く、非常に歩きやすい道なのですが、山頂直下の尾根から岩場が続き、急に難易度が上がります。

雁皮山とは

雁皮山(がんぴやま)は、標高743.3mの山で尾根続きの蝦夷松山とセットで登られる山です。

標高は蝦夷松山より高いのですが、山頂の西側が木々に覆われているので展望は蝦夷松山に軍配が上がります。

蝦夷松山から雁皮山の稜線は岩尾根とロープ場がいくつかあり、登山に慣れていない方には少し険しい道のりになるでしょう。

市街地の近郊にある山なので、岩場歩行のトレーニングには最適です。

アクセス

函館市陣川にある、函館伏白稲荷温泉(ふししろいなり)のある通りを真っすぐ進むと登山口があります。

特に登山口という案内看板も無く、駐車場所も林道手前や脇に邪魔にならないように停める形です。

入口近くの「こぶし座」さんの前には停めないようにしましょう。

林道を進むと最初に出てくる二股の付近と、そのあとに出てくる四差路の付近にも数台駐車可能です。

GPSログ

今回は登山口を起点に、蝦夷松山、雁皮山を周遊するように歩きました。

歩行距離約9.3㎞、お客様をお連れしたツアーのタイムで5時間10分(休憩込み、昼休憩なし)でした。

登山口から蝦夷松山山頂まで登り1時間50分、雁皮山山頂まで登り2時間50分です。

この山は案内看板が少なく、分岐もどちらに進めばいいか分かりにくいので、地図は必ず携帯しましょう。

登山道の様子(取材日:2021/9/2,11/21)

まずは下見で歩いた9月の写真を中心に紹介していきます。

林道を進んだ最初の二股付近に駐車してスタートしました。

四差路にはお地蔵さんと栗の木がシンボルツリーのようにあります。

この四差路は右へ進みます。

トチバニンジンの実を見つけました。

暗い森での撮影だったので、ちょっと写真がブレていますね。

薄暗い植林地の中を進んで行きます。

一カ所渡渉ポイントがありますが、水量が少ないので問題ありません。

たた登山道は沢が近いせいか、泥濘が何カ所か見られました。

シマウマカラーの「ギンリョウソウモドキ」を見つけました。

ギンリョウソウは初夏に咲きますが、このギンリョウソウモドキは秋のお花です。

初めて出てきた「蝦夷松山登山道」という看板。

分岐に案内標識が無いので、ちょっとややこしい箇所がいくつかありました。

ヤマシャクヤクの実も弾けて、森の中で良く目立ちます。

所々設置されている鍋と木の棒はクマよけ用だと地元の方に教わりました。

場所によっては炊飯器の釜がぶら下がっていました。

蓬揃山(よもぎぞろやま)との分岐になるT字路。

登山道のお隣はすぐ函館KGカントリークラブさんの敷地です。

岩場が出てくると、ダイモンジソウがひっそりと咲いていました。

名前の通り、花が「大」の字型になるのが特徴です。

結構急こう配なロープ場で段差も大きい箇所がありました。

初心者向けコースから、いきなり難易度が上がった感じです。

「ホツツジ」も数株開花しているのを見かけました。

北海道には「ミヤマホツツジ」と「ホツツジ」の2種がありますが、この「ホツツジ」は花柱がほとんど真っすぐなのが見分けポイントです。

また北海道内での分布が道南に限られているので、道央圏や道北・道東などでは見られません。

段差の大きい岩をいくつか乗り越えて、まもなく山頂に到着です。

蝦夷松山(えぞまつやま)山頂に到着です。

この山頂看板のある場所は、実際には地形図の山頂から南にズレた位置にありました。

後に下山する分岐が、地形図の山頂と山頂看板の間にあるので、この点は要注意です。

蝦夷松山山頂は狭いですが、函館市街地を見下ろすような素晴らしい展望が広がっていました。

函館のシンボル「函館山」が良く見えます。

牛が寝そべったように見える事から、「臥牛山(がぎゅうざん)」とも呼ばれています。

もしここから夜景を見れば、函館山から見る景色に負けず劣らずの景観でしょう。

夜にこの岩場を通過するのは現実的ではありませんが・・・。

函館湾を挟んで見えるのは北斗市にある「当別丸山(482m)」。

トラピスト修道院から登る登山道のある低山です。

当別丸山から右に目線を移すと、北斗市(ほくとし)と木古内町(きこないちょう)の境界線上に位置する桂岳(かつらだけ)。

木古内町の最高峰です。

雁皮山に向けて進んで行きます。

岩尾根が続き、距離のわりになかなか進まない登山道です。

シソ科、「ヤマハッカ」の青い花が見られました。

良い香りのしそうな名前ですが、残念ながらハッカの香りはしません。

ロープ場もいくつかありました。

ほっと一息つける場所が少なめです。

雁皮山手前のピークには「石楠花山(しゃくなげやま)」の看板が設置されています。

確かに数株ほどハクサンシャクナゲが見られました。

所々、岩の名前がついた木札がぶら下がっています。

雁皮山(がんぴやま)に到着です。

蝦夷松山に比べると山頂部も広さがあるので、休憩場所に最適です。

振り返ると、登って来た蝦夷松山が綺麗に見えました。

蝦夷松山山頂の手前にある「花の道へ」と言う分岐から下山していきます。

登山道上のダケカンバの倒木の下、ちょっとビックリしたのですが「トラツグミ」がじっと隠れていました。

警戒心の強いトラツグミに、ここまで接近したのは初めての体験でした。

近づくと飛ばずに歩いて逃げたので、怪我をしていたのでしょうか。

最後は木の根元、ツタウルシに囲まれた位置で動きを止めました。

手を出すつもりはありませんが、これならウルシかぶれが怖くてさわれませんね。

厳しい自然界、なんとか無事に生き残って欲しいものです。

こちらは暗い森の中で良く目立つ「タマゴタケ」。

オレンジ色が毒々しい感じですが、食べられるキノコです。

「ツチアケビ」の実も秋に見つけると嬉しくなります。

この蝦夷松山では数株見られました。

分布は空知以南とされています。

後半は林道歩きなのですが、結構岩がごろごろしていて歩きにくい道でした。

姿が特徴的な「ウスタケ」が見られました。

見た目の通り、ラッパタケ科ラッパタケ属のキノコです。

代表的な毒キノコ「テングダケ」は四差路付近に見られました。

こちらはまだ頭を出したばかりの「テングダケ」。

テングダケ属を代表するキノコです。

ここからはツアー本番の11月21日の写真です。

この時期は木々の葉も落ち、稜線上の展望が良くなっていました。

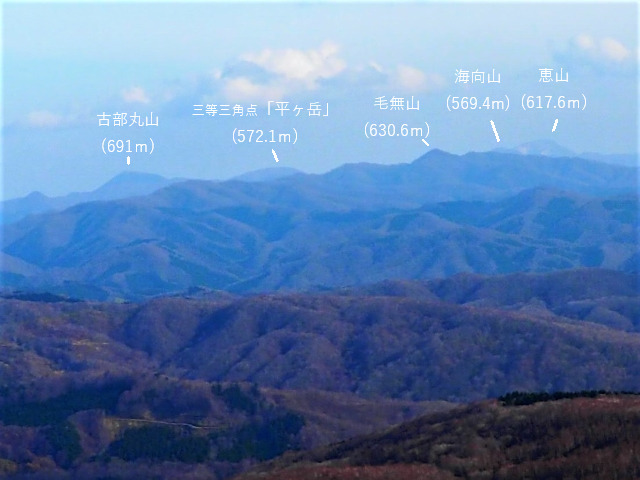

9月の時は雲がかかっていた恵山側の展望もスッキリ見えました。

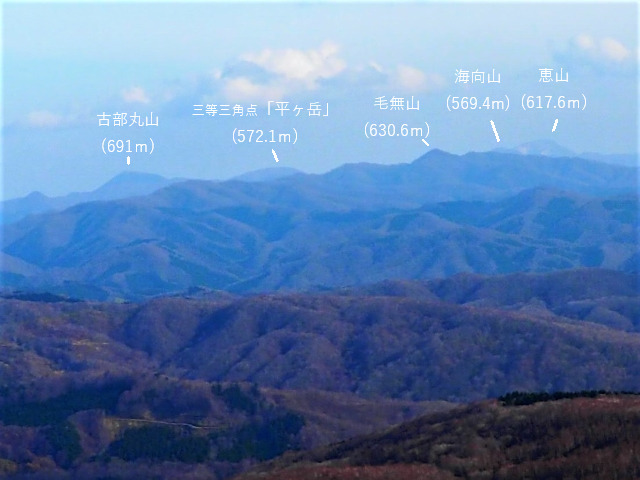

蝦夷松山山頂からの1枚です。

アップで見てみましょう。

恵山(えさん)は火山で山が白っぽく見えて目立つので、それを目印に山座同定すると良いでしょう。

海向山(かいこうざん)は、良く見ないと分かりにくいです。

まとめ

- 低山ながら函館市街地側の展望が良好。

- 稜線上は岩尾根とロープ場でなかなか気が抜けない。

- 9月は実やキノコで楽しめる

- 11月は木々の葉が落ち展望良好

次回は花の時期か紅葉の時期を狙って再訪したいと思いました。

最後まで御覧いただき、ありがとうございます。

登山・ハイキング倶楽部では、登山ガイド・森林インストラクターの橋本竜平がご案内する、会員制のガイドツアーを実施しております。

顔が見える範囲の少人数制で、自然を楽しみながら歩くことを目的として立ち上げた倶楽部です。

もしよろしければ、一緒に山歩きを楽しんでみませんか?